5.確率変数と確率分布

ここからいよいよ統計学の核心部に迫っていきます。確率変数と確率分布は、統計学の醍醐味である推定や検定の根幹となる概念です。 また、正規分布は理論的にも実用的にも非常に重要で、統計学の中心的な役割を担っています。 ただ残念ながら、総和(Σ)や極限(微分積分)など、数学的に少し難しい表現が必要になってきます。 極力簡単にイメージできるよう、説明していきたいと思います。

5.1.確率変数と確率分布

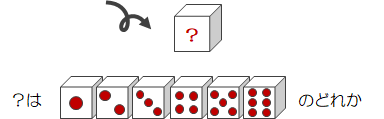

ここでもサイコロの例を使って説明していきます。サイコロを振ったときに出る目がいくつになるか?は、サイコロを振ってみないとわかりません。 つまり試行の前には決まらず、試行の結果によって決まります。

中学の数学で「わからない値は文字=変数で表す」と習ったと思います。

従ってサイコロの目は、試行前はいくつかわからないため、変数Xで表せます。

中学の数学で「わからない値は文字=変数で表す」と習ったと思います。

従ってサイコロの目は、試行前はいくつかわからないため、変数Xで表せます。

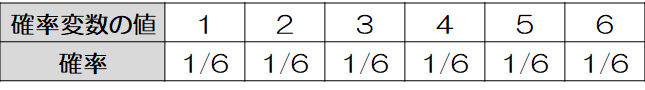

また、サイコロの目はそれぞれ確率1/6で現れます。 つまり、変数Xの値に対応する確率が存在します(下表参照)。

このように、変数Xのとり得る値\(x_1, x_2, \cdots, x_n \)それぞれに、確率\(p_1, p_2, \cdots, p_n \)が与えられるとき、Xを“確率変数”といい、\(x_1, x_2, \cdots, x_n \)と\(p_1, p_2, \cdots, p_n \)の対応関係 = 関数を確率変数Xの“確率分布”といいます。

このように、変数Xのとり得る値\(x_1, x_2, \cdots, x_n \)それぞれに、確率\(p_1, p_2, \cdots, p_n \)が与えられるとき、Xを“確率変数”といい、\(x_1, x_2, \cdots, x_n \)と\(p_1, p_2, \cdots, p_n \)の対応関係 = 関数を確率変数Xの“確率分布”といいます。

確率分布を関数で表せることは、後に非常に重要な意味を持ちます。

さて、確率分布には4.4節でみた確率の値に対する制約

- 空事象の確率 = 0

- 全事象の確率 = 1

\[

\begin{eqnarray}

& p_1 \geq 0 &, p_2 \geq 0, \cdots, p_n \geq 0

\\

& \sum_{k=1}^n{p_k} &

=

p_1 + p_2 + \cdots + p_n

=1

\end{eqnarray}

\]

ここで、確率変数を使った確率計算の具体例を挙げておきます。

- サイコロの目が5となる確率

\[ P(X=5) = \frac{1}{6} \] - サイコロの目が2以下となる確率

\[ \begin{eqnarray} & P(X\leq2) & = & P(X=1) + P(X=2) \\ & & = & \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \\ & & = & \frac{1}{3} \end{eqnarray} \] - サイコロの目が奇数になる確率

\[ \begin{eqnarray} P(X mod 2 = 1) & = & P(X=1) + P(X=3) + P(X=5) \\ & = & \frac{1}{2} \end{eqnarray} \] - 2回サイコロを振ったときの目の和が7になる確率

\[ \begin{eqnarray} P(X_1+X_2=7) & = & P(X1=1, X2=6) + P(X1=6, X2=1) \\ & &+ P(X1=2, X2=5) + P(X1=5, X2=2) \\ & & + P(X1=3, X2=4) + P(X1=4, X2=3) \\ & = & \left( \frac{1}{6} \right)^2 \times 6 = 6/36 \end{eqnarray} \]

5.2.離散値と連続値

確率変数は、前節のサイコロの目以外にも、いろんな値をとることができます。- サイコロを10回振ったときに1の目が出る回数

- 3つのサイコロを同時に振ったときのサイコロの目の和

- 日本男性の身長(180cm以上190cm以下など)

- 1年間の気温の変化

などなど

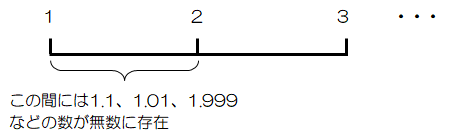

(1)や(2)のように確率変数の値が“とびとび”の場合を“離散値”、(3)や(4)のように任意の実数、つまり連続した値の場合を“連続値”といいます。

なお、離散値の場合でも、確率変数の取る値は無数に存在する場合があります(0~∞の整数など)。

連続値の場合は、範囲が限定されていても値は無数に存在します。

なお、離散値の場合でも、確率変数の取る値は無数に存在する場合があります(0~∞の整数など)。

連続値の場合は、範囲が限定されていても値は無数に存在します。

5.3.確率密度関数

次に、確率変数が離散型の場合と連続型の場合で、確率分布はどう変化するか?について見ていきます。(1)離散型の確率分布

まずは離散型の確率分布について、5.1節の例を使って表すと次のようになります。\[

P(X=x_k)

=

\left\{

\begin{eqnarray}

& \frac{1}{6} & \quad (k=1,2,\cdots,6)

\\

& 0 & \qquad (otherwise)

\end{eqnarray}

\right.

\]

これを一般化すると次のようになります。

\[

P(X=x_k)

=

\left\{

\begin{eqnarray}

& f(x_k) & \quad (k=1,2,\cdots)

\\

& 0 & \quad (otherwise)

\end{eqnarray}

\right.

\]

このとき、Xがaとbの間の値をとる確率は次のように計算できました。

\[

P(a \leq X \leq b)

=

\sum_{k=n_a}^{n_b}{f(x_k)} \qquad (x_{na}=a, x_{nb} = b)

\]

(2)連続型の確率分布

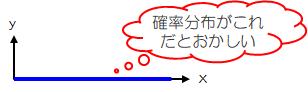

離散型の場合、例えばサイコロの目のように確率変数が整数の場合、X=1、2、…に対応してP(X=1)=f(1)、P(X=2)=f(2)、…が決まりました。 しかし、Xが例えば身長のような連続型をとる場合、身長が180cmピッタリ、という人はこの世の中にはほとんどいないでしょう。 実際は180.1cmだったり、よ~く測ると179.9999998cmだったりするはずです。 となれば、P(X=180)≒0でなければなりません。 しかしf(180)=0だと、他の任意のXに対してもf(X)=0でなければならないので、確率分布は0になってしまいます。 そこで、確率変数Xが連続型をとる場合は、次のように考えます。

そこで、確率変数Xが連続型をとる場合は、次のように考えます。

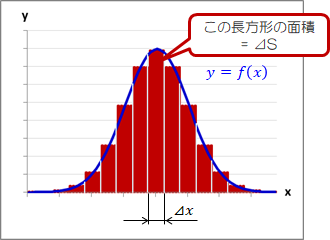

下図のように関数f(x)をN個に区分けし、区分の幅をΔxとします。

このとき、Δxが十分小さければ区分面積は以下で表せます。

このとき、Δxが十分小さければ区分面積は以下で表せます。

\[

\Delta S

\simeq

f(x) \Delta x

\]

この⊿Sをx~x+Δxの範囲の確率\( P(x \leq X \leq x + \Delta x ) = \Delta p \)と考えてみます。

\[

\Delta P

=

\Delta S

\simeq

f(x) \Delta x

\]

すると、Δx > 0ならΔS > 0となって0でない確率が存在し、Δx→0とすればP(X=x)→0になり、身長が180cmピッタリの確率が0となる解釈と一致します。

ここで、連続型のP(a≦X≦b)の確率を次のようにして求めます。

まず、a~bの範囲をN個に区分けします。すると、区分1個の面積は次のようになります。

\[

\Delta S

\simeq

f(x) \Delta x

=

f(x) \frac{b-a}{N}

\]

これをa~bの範囲分足し合わせるのですが、Δxのままでは離散型になってしまいます(Δx > 0)。

Xはあくまで連続型の変数ですから、Δx→0にするためにN→∞の極限をとる必要があります

(区間を無数に細かくすれば、分割幅はおのずと0に近づいていきます)。

すると、総和の式は積分の式に変換され、

\[

P(a \leq X \leq b)

=

\displaystyle \lim_{ n \to \infty } \sum_{k=1}^N f(x_k) \Delta x

=

\int_a^b f(x) dx

\]

になります。

確率変数Xが連続型のとき、関数f(x)は確率そのものを表すのではなく、単位面積当たりの確率=“密度”を表している、と捉えることができます。

従って、確率変数が連続型のときの確率分布関数f(x)を“確率密度関数”と呼びます。