変分原理

1.変分原理の目的

物理法則や幾何学的法則では、次の一般的な表現が当てはまるケースが非常に多くあります。ある量が極小(最小)または極大(最大)になるように変化は生じる

これを数学的に表現したものが変分原理になります。

変分原理の肝は、 「ある平衡状態に対し、ほんの少しずらしたらどうなる?」 といった視点からアプローチすることにあります。

2.汎関数(作用)

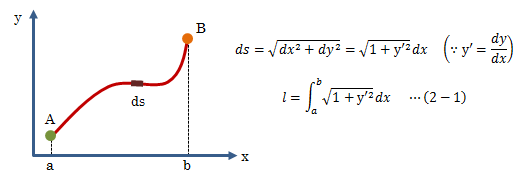

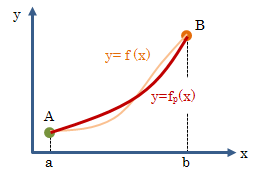

変分原理は多次元(多自由度)で成立しますが、まずは簡単のため2次元平面で話を進めます。今、曲線y=f(x)が区間a≦x≦bで微分可能とします。 このとき、曲線y=f(x)の区間内での長さは次のように表現できます。

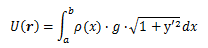

この曲線f(x)に対し、何かしらの量(例えば密度等)で重みづけされた形で現象を解くことが一般的です。 (例)AB間の鎖の重力ポテンシャル

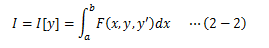

このように、曲線y=f(x)の関係を持った上で定義された関数F(x,y,y’)について、 xのある区間([a,b])で積分した関数を 汎関数(解析力学では、この汎関数を作用と呼びます)とよび、 次のように表します。

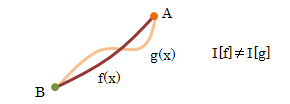

I[y]の表記は、y=f(x)の関数形によって積分Iは異なる値を示す、つまりIは経路に依存することを表しています。

3.変分

今問題にしているのは、この項の最初に述べた“極小または極大”です。 関数y=f(x)が極値をとるとき、その1階微分はf’(x)=0になります。 よって、極値近傍のxを微小量dxだけ変化させても、それに対応するdyは dy/dx=0ゆえdy=0※になります。※実際は停留値(極小、極大、変曲点)になります。 そこで、汎関数Iに極値を与えるf(x)をfp(x)とし、その時の汎関数をI[fp]で表します。

そこからわずかにずれた関数f(x)で決まる汎関数I[f]とI[fp]の差について考えてみます。

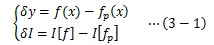

今、この関数の差をδy、汎関数の差をδIとけば、

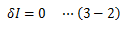

で表せます。このδy、δIをそれぞれf(x)およびIの変分と呼びます。 今、Iが極値を取る場合を考えているので変分δIは“0” でなければなりません。

4.オイラーの方程式

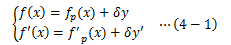

今度は、汎関数Iが極値をとるための関数F(x,y,y’)の条件式を求めます。関数f(x)はIに極値を与えるfp(x)からほんの少しずれたものであるため、 そのずれδyを用いて次のように表せます。

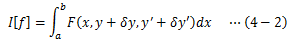

このf(x)を用いて計算した汎関数I[f]は次のようになります。

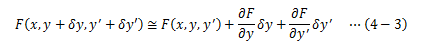

この被積分関数は、テイラー展開し、微小値δy、δy’の2次以降を無視することで 次のように書き換えられます。

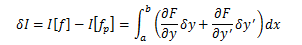

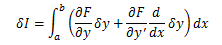

ここで(4-2)式に(4-3)式を適用して変分δIを計算します。

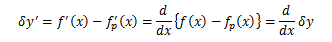

このとき以下の関係式

を代入すれば、

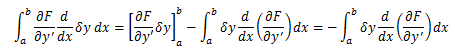

となります。 さらに、右辺第二項に部分積分法を適用すると、点A、Bでのずれδy=0ゆえ、

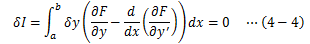

となるので、変分δIは次のようになります。

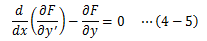

ところで、δyは任意ゆえ上式を恒等的に成立させるためには、被 積分関数が常に“0”になることが必要となります。

この式を、変分δI=0に対するオイラーの方程式と呼びます。

5.多次元への展開

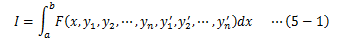

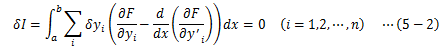

ここまでは、2次元に関する変分問題を扱いましたが、これはn次元へ簡単に拡張できます。 (2-2)式は次のように拡張されます。この汎関数を前述同様にして変分δIを求めると、次のようになります。

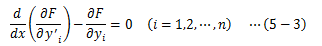

各δyiは任意性を持つので、その各係数ごとに“0”とならなければなりません。

以上より、汎関数Iが極値を取る 関数F(x,y1,y2,…,y’1,y’2,…)は (5-3)式で表されるn個の2階微分方程式で決定されます。